| 膀胱経が意味するところ? |

| すべての画像・データーについて無断転用・無断転載を禁じます。 Copyright©2013-2021 健医志 All Rights Reserved. |

|

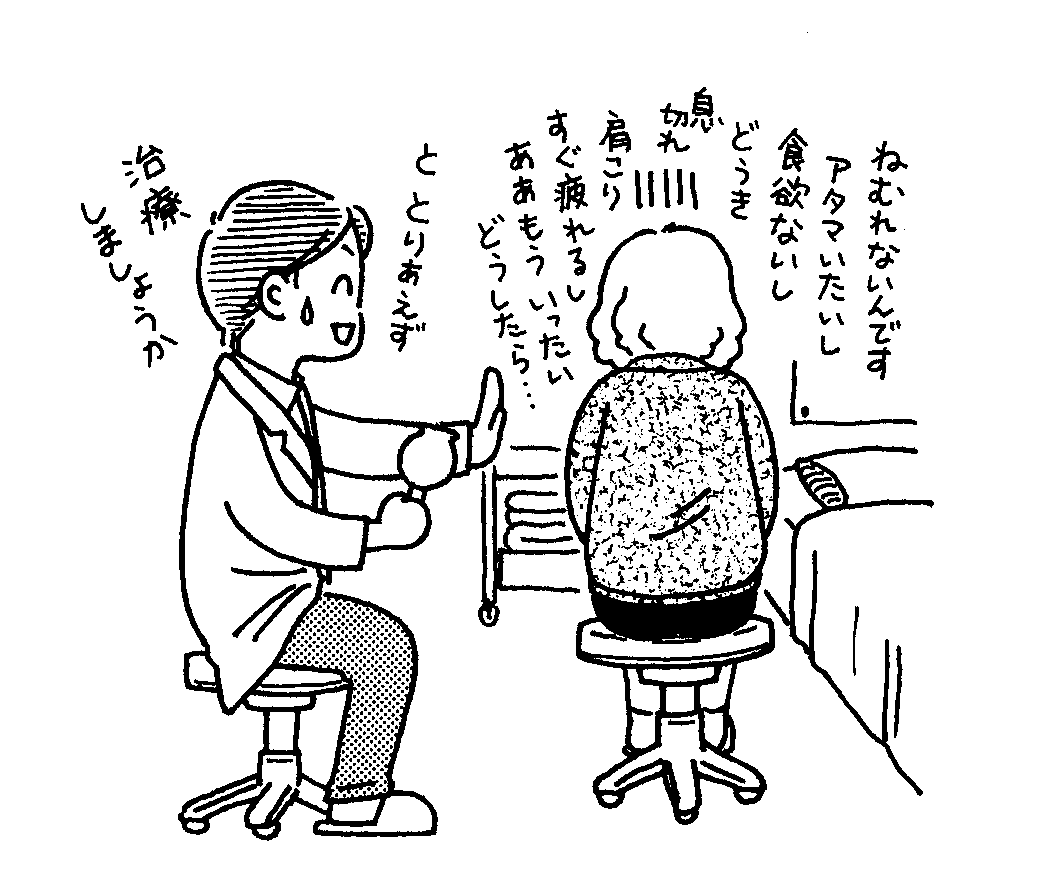

現代医学でいう脳・脊髄・神経系は、東洋医学ではどうとらえているのでしょう。東洋医学の原典である「黄帝内経」には、「腎は骨髄を生ずる」「脳は髄の海(集まる所)」という表現があります。「五臓の色体表」には「骨」の表記しかありませんが、どうやらその奥には「髄/脳」といった意味を含み、腎・膀胱の系統ととらえているようです。 そこで膀胱経に注目してみると、確かに脳・脊髄から、最長の神経である坐骨神経へと連なる流れに、最も近い経絡です。 そして、すべての内臓機能に関与する交感神経(自律神経の1つ)は脊髄から枝分かれしているのですが、膀胱経にも五臓六腑の名前がついた「兪穴」という特別なツボ群が背骨の両側にあり、対応しているかのようです。 また、膀胱の反応部にも「あれっ?」と思わせる点があります。それは副交感神経(自律神経の1つ)についてなのですが、副交感神経は脳と仙髄からしか出ていません。そして膀胱の反応部や「膀胱兪」は、この仙髄上に位置しているのです。各内臓の反応部や兪穴のなかで、膀胱だけが神経的に特殊な位置にあり、脳との特別な関連性もうかがえるわけです。 さらに、自律神経失調症に比較的多く見受けられる「次から次へと病状を訴える」という症状も、東洋医学的には膀胱との関連がうかがえます。この症状は、必要以上に病状が気になったり、重く感じたり、あるいは病状を訴えずにはいられない心理状態が想像されるのですが、これは病気や死に対する恐怖感に由来するものでしょう。 この「恐」が腎・膀胱と関連することは、「五臓の色体表」の五志の欄で確認することができます。そして今回の女性も、この説明で施療の方向性がみえてきたのでしょうか。とりあえず、「百病の訴え」は沈黙いたしました。 |